|

2004/05/31(月)

JAZZの愛聴盤−2

|

|

|

第2回はMASAさんのリクエストにお答えして、マイルズ・デイヴィス。

ふつうだったら『リラクシン』か『カインド・オヴ・ブルー』というところだが、そこは変化球勝負、今回は『マイルズ・スマイルズ』です。

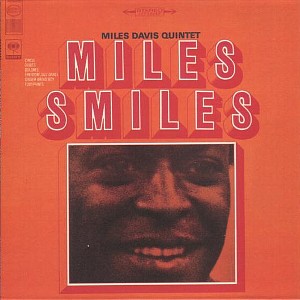

ジョン・コルトレーンを擁したオリジナル・クインテットに勝るとも劣らない60年代のクインテットは、マイルズのトランペットに、ウェイン・ショーター(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムズ(ds)という、すさまじい陣容。ところがぼくはマイルズと一緒のウェイン・ショーターがあまり好きではないのです(笑)。そんななかでダントツにターン・テーブルに載せることが多いのが、この『マイルズ・スマイルズ』。まずタイトルとジャケットがいいじゃないですか。

めったに笑わぬマイルズがにこやかに微笑んでいる。

このアルバムのハイライトは文句なく「フリーダム・ジャズ・ダンス」だと思うけれど、それだけじゃない。

まずA面1曲目からマイルズはバリバリ吹きまくる。でもこれはウォーミング・アップに過ぎない。2曲目、このアルバム唯一のマイルズのオリジナル「サークル」の抒情性はどうだ。まるで58年の『カインド・オヴ・ブルー』のころにもどったみたいだ。でも、ハンコックのピアノは間違いなく60年代のもの。ぞくぞくきますねえ。

マイルズ、ショーター、ハンコックという3人のソロのバックで巧みに変化をつけるトニーの素晴らしいドラミングと、ロンの伸びのあるベースも申し分ない。

そしてA面のハイライトが3曲目の「フットプリンツ」である。

6/8拍子のドラムに載ってロンのベースが執拗に同じフレーズを繰り返し、モーダルな雰囲気のなかでまずマイルズのソロが始まる。途中でトニーがまずリズムを2/2拍子に解体したかと思うと、いきなりダブルテンポで急速調の8ビートに刻み始める。マイルズのソロも8ビートになったかと思うと、もとの6/8拍子が表れたりして、混沌としたリズムの中でウェイン、ハービーとソロが渡されていく。

すごい演奏です。ためいき。

そしてエディー・ハリスの「フリーダム・ジャズ・ダンス」。マイルズのアブストラクトなソロは見事なコンストラクションを示す。

66年のモダン・ジャズのひとつの到達点がここにある。

MILES DAVIS "MILES SMILES"

COLUMBIA CL-2601

|

|

|

|